Einen interessanten und für unser Ökosystem wichtigen Zusammenhang, haben Biologen jetzt bei näherer Untersuchung des Lebens der Pottwale gefunden. Die 12.000 in den südlichen Ozeanen lebenden Pottwale, scheiden pro Jahr circa fünfzig Tonnen Eisen aus. Dies ist ein wichtiger Teil der Nahrung von Plankton. Plankton besteht aus winzigen Algen, die an der Meeresoberfläche schwimmen. Diese nehmen CO2 aus der Atmosphäre auf, und scheiden wiederum Sauerstoff aus. Wissenschaftler haben jetzt errechnet, dass sich durch die „Eisenproduktion“ der Pottwale so viel neues Plankton bildet, dass dadurch die CO2-Emissionen von 40.000 PkW ausgeglichen wird. Natürlich kann man das Leben der Tiere, die mit uns den Planeten teilen, nicht auf ihre Nützlichkeit reduzieren. Da aber in der kommenden Woche in Marokko die Internationale Walfangkommission über eine weitere Lockerung des Walfangverbotes für Länder wie Japan und Island berät, ist diese neue Erkenntnis für Umwelt-und Tierschützer ein weiteres Argument, um den Abschuss der großen Meeressäuger möglicherweise zu verhindern.

Archiv der Kategorie: Wissen

Bakterien – Unterstützung unseres Immunsystems

Das Bakterien nicht nur krank machen, sondern auch wichtig für unsere Gesundheit sein können, wissen wir spätestens seit für Joghurts und Drinks geworben wird, die gut für unsere Darmbakterien sind. Aber das sind nur die uns allen bekannte kleinen Helfer. Bakterien sind längst nicht nur Teil unserer Darmflora, sondern auch hilfreicher Bestandteil unseres Immunsystems. Und wie genau sie das bewirken, dass haben jetzt US-Forscher heraus gefunden. Es ist recht einfach. Moleküle der Bakterien heften sich an Immunzellen und animieren sie dadurch, mehr Immunzellen herzustellen. Das lässt sich auch in der Medizin verwenden. Menschen, die durch Krankheit ein geschwächtes Immunsystem haben, können gezielt unter ärztlicher Kontrolle mit diesen Helfer-Bakterien , so genannten Kommensalen, „infiziert“ werden, um eine Stärkung des Immunsystems zu bewirken.

Biogasanlagen mit ausgezeichneter Ökobilanz

Eine Studie der Universität Gießen hat ergeben, dass die Energiebilanz von Biogasanlagen sehr gut ist. Drei Jahre lang untersuchten Forscher eine Biogasanlage in Wixhausen (Hessen). Das Ergebnis der durch Forschungsmittel finanzierten Studie kann sich sehen lassen. Demnach erzeugt eine Biogasanlage vier Mal so viel Energie, wie sie selbst benötigt, zitiert RP-Online in der Internetausgabe vom Dienstag Stefan Gäth vom Institut für Landschaftsökologie und Ressourcenmanagement in Gießen. In die Bilanzierung flossen laut Gäth die gesamten Prozesse wie Verbrauch der eingesetzten Fahrzeuge oder gar der Bau der Biogasanlage ansich ein.

Ein Vergleich der Bioenergie zu herkömmlichen energetischen Nutzungen folgt prompt: „Jede Tonne Mais, die zu Biogas wird, spart soviel Kohlendioxid wie ein VW Golf auf einer 2500 Kilometer langen Fahrt ausstößt.“, vergleicht Gäth. Zur Zeit sind deutsche Äcker zu rund 20 Prozent mit Mais angebaut, der Anteil soll sich in den nächsten Jahren verdoppeln. Das deutet schon auf die Nachteile hin, die der Maisanbau mitsich bringt. Der Naturschutzbund NABU warnt vor Monokulturen, die das Grundwasser belasten. Auch seltene Pflanzen könnten aus der Landschaft verschwinden.

Bioenergie ist klimaschonend und wichtig. Ein Aspekt, der leider in der Studie nicht zu Wort kommt ist, dass es sich beim Mais um ein Nahrungsmittel handelt. Wir können nicht unsere kompletten Ackerflächen mit Energiepflanzen bestücken und gleichzeitig unsere Nahrung aus dem Ausland importieren. Lässt man diese Überlegungen in die Ökobilanz einfließen, sieht das Ergebnis sicher ganz anders aus.

Video zur Funktionsweise einer Biogasanlage:

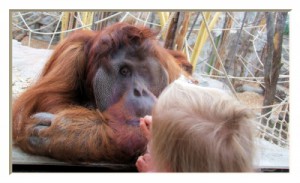

Was machen Orang Utans im Zoo?

Eine interessante Untersuchung hat die Universität Melbourne im Zoo der Stadt durchgeführt. Orang Utans, die durch eine Glasscheibe von den Besuchern des Zoos getrennt sind, wurden dabei beobachtet, dass sie verstärkt Plätze aufsuchen, von denen aus sie die Besucher gut beobachten können. Als die Zoologen einen Teil der Glasscheibe verdeckten, wechselten die Tiere auf die Plätze der anderen Seite. Bisher hatte man angenommen, dass die Menschenmassen, die den Zoo besuchen eine psychische Belastung füe die Tiere darstellen. Das trifft aber offensichtlich nicht auf alle Arten zu. Für die Menschenaffen jedenfalls scheint das Schauspiel, dass ihre menschlichen Verwandten aufführen, recht attraktiv zu sein. Alle höheren Tiere besitzen eine ausgeprägte Lernfähigkeit, die es ihnen ermöglicht, sich ändernden Umweltbedingungen anzupassen. Ein Großteil der durch Beobachtungen erlernten Fähigkeiten werden innerhalb einer Population an den Nachwuchs weiter gegeben. So wurde beispielsweise in der freien Wildbahn, bei verschiedenen Menschenaffen-Stämmen auch ein unterschiedlicher Umgang mit Werkzeugen beobachtet. Folgend auf den Beobachtungen im Melbourner Zoo stellt sich jetzt die Frage, in wie weit die Tiere durch die sie besuchenden Menschen in ihrer Entwicklung beeinflusst werden.

Eine interessante Untersuchung hat die Universität Melbourne im Zoo der Stadt durchgeführt. Orang Utans, die durch eine Glasscheibe von den Besuchern des Zoos getrennt sind, wurden dabei beobachtet, dass sie verstärkt Plätze aufsuchen, von denen aus sie die Besucher gut beobachten können. Als die Zoologen einen Teil der Glasscheibe verdeckten, wechselten die Tiere auf die Plätze der anderen Seite. Bisher hatte man angenommen, dass die Menschenmassen, die den Zoo besuchen eine psychische Belastung füe die Tiere darstellen. Das trifft aber offensichtlich nicht auf alle Arten zu. Für die Menschenaffen jedenfalls scheint das Schauspiel, dass ihre menschlichen Verwandten aufführen, recht attraktiv zu sein. Alle höheren Tiere besitzen eine ausgeprägte Lernfähigkeit, die es ihnen ermöglicht, sich ändernden Umweltbedingungen anzupassen. Ein Großteil der durch Beobachtungen erlernten Fähigkeiten werden innerhalb einer Population an den Nachwuchs weiter gegeben. So wurde beispielsweise in der freien Wildbahn, bei verschiedenen Menschenaffen-Stämmen auch ein unterschiedlicher Umgang mit Werkzeugen beobachtet. Folgend auf den Beobachtungen im Melbourner Zoo stellt sich jetzt die Frage, in wie weit die Tiere durch die sie besuchenden Menschen in ihrer Entwicklung beeinflusst werden.

Riesenkrokodile surfen statt schwimmen

Jahrelang rätselten Zoologen, wie es zu der weiten Verbreitung der Riesenkrokodile auf verschiedenen Kontinenten kommen konnte. Denn, obwohl sie einen Großteil ihres Lebens im Wasser verbringen, sind sie extrem schlechte Schwimmer. Jetzt hat Hamish Campbell von der Universität Queensland, 27 Leistenkrokodile mit einem Sender ausgestattet und so ihr Wanderverhalten genau nachvollziehen können. Es stellte sich heraus, das die Tiere nur weiter „schwammen“, wenn eine günstige Strömung in die gewünschte Richtung vorhanden war. Sonst warteten sie einfach an Land auf bessere Bedingungen. Knapp 600 Kilometer konnten die Krokodile auf die Art in 25 Tagen zurücklegen. Das erklärt auch den großen Verbreitungsraum dieser Tiere, der sich über 10.000 Kilometer erstreckt. Bis zu neun Metern werden Salzwasserkrokodile lang und haben praktisch keine natürlichen Feinde.